当前推进新型工业化的关键是增量突破和存量改善,战略性新兴应用和信息化深化应用将挑大梁。

新型工业化的本质或核心是信息技术在国民经济各部门、各产业、各企业的融合应用,是利用信息技术创新的革命性、市场空间的无边界性、产业链的包容性等产业特性来激活或加速国民经济各产业的新陈代谢过程,一方面有助于提升传统产业的经营效率、降低生产成本;另一方面通过运用诸如传感网、云计算、三网融合等战略性新技术在融合应用过程中创造新产业、新市场、新就业机遇,逐步实现从粗放型规模经济向集约型的范围经济转移和过渡。战略性新兴产业作为未来中国经济成长的领头兵,温总理在《让科技引领中国可持续发展》报告中指出:战略性新兴产业必须掌握关键核心技术,具有市场需求前景,具备资源能耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的特征,在电子信息领域中云计算、传感网、电子商务、三网融合、下一代网络、行业信息化、IGBT、液晶面板、LED等产业符合这些特征,未来产业本身成为战略性新兴产业作为未来中国经济成长的领头兵,同时并为其他战略新型工业化产业提供信息化的手段。

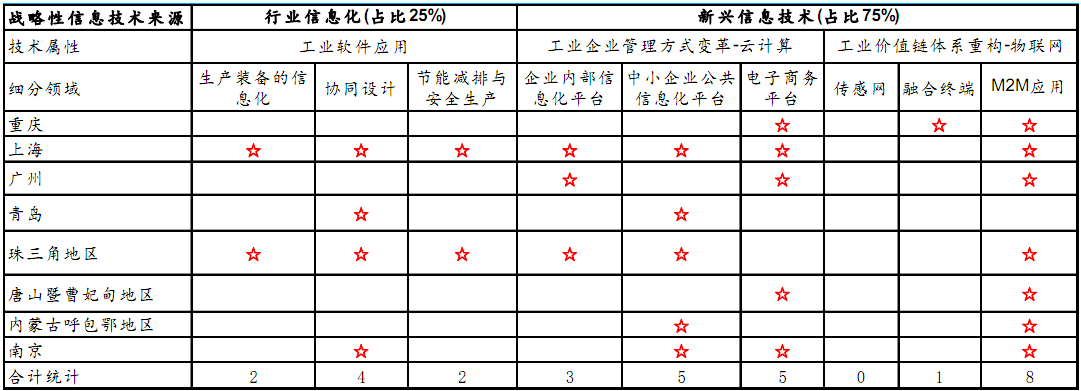

通过运用两化融合等手段和战略性新技术实现新型商业模式变革、以及延伸工业产业价值链的市场空间,既能提高科技产业占国民经济的比重,以达到优化结构的目的,同时又能产生新就业机会,这正符合国家实现跨越式发展的内在要求。从2009年初国家两化融合的重点试点项目情况来看,8 个试验区共启动重点企业试点示范项目 142 项,项目涉及钢铁、石化、飞机、汽车、机械、船舶、服装、食品、医药、家电、电子信息、物流等 11个行业。从商业模式分类主要归类为:传统工业改造、新型商业模式、工业价值链重构。从技术实现看,传统工业改造的具体体现在生产装备的信息化、协同设计、节能减排与安全生产等领域,工业应用软件和行业解决方案是关键实现途径;新型商业模式主要体现在信息平台的池化、开放化,云计算将技术实现方案的首选;工业价值链重构主要体现在将物联网技术应用于交通和物流领域,从而延伸产业链的附加值。

图 主要试点省市两化融合实施方案

战略性信息技术应用推动制造业的五个转变,形成新的工业体系:

1.由主要依靠资源和投资拉动向依靠技术进步转变。

2.由注重生产能力的扩张向注重技术能力的积累转变。

3.由生产型制造向服务型制造转变。

4.世界制造业价值链低端向高端转变。

5.由挤压环境向环境友好转变。

在当今IT超级优先时代,我国要实现五个转变,信息化与工业化“两化融合”是关键。而对于两化融合,我们认为其发展的重点主要在下列六个方面:

1.工业产品和装备智能化。尽管我们取得了不小的进步,但高端制造、极端制造的能力仍比较薄弱。在前十五到二十年企业信息化推进中,工业产品和装备的信息化和智能化的创新支持力度不够,发展有所迟缓,目前存量急需改善和提高,增量则有待突破创新。

2. 设计和制造过程数字化。尽管以“甩图板工程”为口号的CAD应用试点示范工程和制造业信息化工程等对于我国设计和制造过程的数字化应用起到很大的推动作用,但CAD/CAM软件的核心技术的发展方面,我们却与发达国家的差距越来越大了。这一方面和计算机系统技术仍然主要由美国等发达国家所掌握着;另一方面,也与我们急功近利忽视长远的浮躁心态不无干系。然而,缺乏CAD技术的核心和基础却是工业软件发展的掣肘。因此,设计和制造过程数字化的核心技术创新需要在十二五期间重新得到高度重视。

3. 转变生产模式和制造模式。改革开放以来,中国工业和中国企业一直在不断地进行新模式的创新和探索。接下来,一方面由于中国独特的经济数十年持续高速增长的现象和国家将面临转型发展,迫切要求企业通过更加先进而适用的生产模式来适应宏观趋势的转变;另一方面随着技术,尤其网络技术的飞速进步,制造必然也面临着技术和模式的不断变革。“易管理”理论和实践就是我们在这样一个机遇期的有效探索。

4. 绿色制造和节能减排。制造的绿色化和面向节能减排的技术和装备制造的发展,将是今后一个时期制造业发展的一个非常广阔的增量领域。

5. 制造业和现代物流业联动。这是将存量盘活并进行集成创新的一个很好的结合点。

6. 生产型制造向服务型制造转变。信息的实时性和传输效率的大大提高,不仅使得为生产服务的技术手段日新月异,也使得传统的生产型企业需要更好的整合资源、扬长避短,通过突出自身独特优势来借力使力,加速向服务化转变。服务型制造必将成为制造业发展的重要趋势。